The hermeneutical model of illusion, just as that of projection, has always been part of the psychoanalytic views of religion. The article presents a brief critical summary of this subject, and underlines that in relational psychoanalysis, the concept of illusion refers not to religion as such, but to the subjective experiences of desire and relatedness, that is, the source of the desire for God in man. Because of personal conflicts and their outcome, besides illusions one encounters also in such experiences, disillusion, disappointment, and even delusion.

Le nuove forme della spiritualità e i nuovi movimenti religiosi esprimono un desiderio di libertà dalle istituzioni religiose che, a volte, esitano nella costituzione di gruppi con caratteristiche settarie e patologiche. Ci si pone il problema della comprensione a livello psicologico dei bisogni e quindi delle dinamiche espresse dai N.M.R. (Nuovi Movimenti Religiosi).

La religione è a volte vissuta come fonte di benessere psicologico, ma altre volte può essere esito, o anche causa, di formazioni psicopatologiche.

Lo psicoterapeuta, medico della psiche, non medico dell’anima, si trova frequentemente nella necessità di discriminare tra l’ambito psicologico e quello spirituale. Gli interrogativi si pongono spesso fin dal primo colloquio, nel discernimento diagnostico, nella individuazione del disturbo clinico, nella decisione se sia opportuno l’intervento terapeutico, e quale debba essere il fine della terapia stessa.

Nell’insieme delle ricerche sperimentali sulla religiosità, una parte rilevante è occupata dalle indagini sulla concezione di Dio. Si assume infatti che l’osservazione dell’insieme di caratteristiche intellettive, emotive-affettive, sociali, che confluiscono nella costruzione dell'”idea” di Dio possa delineare pressoché compiutamente l’atteggiamento religioso delle persone. Quanto alla concezione di Dio nel periodo dell’adolescenza, una delle caratteristiche più comunemente indicate dai ricercatori è la sua grande variabilità: si parla di soggettivizzazione, frammentazione, di interiorizzazione, di egomorfismo. La ricerca ha coinvolto 608 studenti delle scuole superiori di una città del Nord italia utilizzando un questionario di conoscenze religiose e un test di associazione verbale.

Le ricerche sui correlati neurobiologici della religione individuale, che utilizzano strumenti sempre più raffinati e mirati, possono fornire un utile contributo alla psicologia della religione, purché si chiariscano alcune questioni metodologiche ed epistemologiche. … In particolare sembra del tutto confusivo il concetto di una “neuroteologia” e di simili costruzioni teoriche, basate sulla pretesa di una “esperienza di Dio” a livello neuronale. Secondo l’autore, strutture e processi neurali sono a-specifici (e perciò a-religiosi) e la “religiosità” di un’esperienza è data dal riferimento consapevole al trascendente da parte della persona all’interno di un determinato contesto culturale.

A Donald Wood Winnicott piaceva insegnare dialogando, che si trattasse di allievi delle scuole per infermieri o dei colleghi della Società Psicoanalitica Britannica. Perché per lui insegnare era un’occasione per approfondire, ma anche per chiarire a se stesso, mentre cercava di render chiaro per gli altri. Come a lezione con gli allievi, così nelle sedute coi pazienti o nel disegnare scarabocchi con un bambino, l’atteggiamento di Winnicott era quello di chi vuole veramente, semplicemente, imparare. Ogni incontro diventava così uno “spazio potenziale” dove coniugare l’apprendimento e la creatività. E il gioco. Il gioco non serve solo a comunicare, serve a. . . giocare.

Leggiamo spesso negli scritti di psicologia della religione che la disciplina in quanto tale si occupa di studiare atteggiamenti, comportamenti, credenze, sia delle persone che affermano di aderire a una fede religiosa, sia di coloro che, pur essendo cresciuti in un contesto che li ha “educati” all’esperienza di fede, se ne sono distaccati e negano una qualsiasi forma di credenza in Dio. Nonostante queste affermazioni, è però raro trovarsi di fronte a ricerche e studi in psicologia della religione che abbiano approfondito la “fede” degli atei. Su questo argomento, è stato recentemente pubblicato sulla rivista dell’APA, Monitor on psychology, luglio/agosto 2020 (pp. 54-57), un interessante intervento dal titolo “What do you believe?”(“In cosa credi?”).

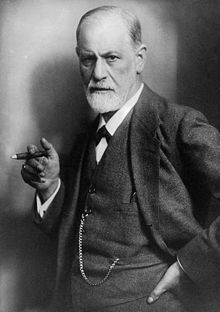

«La psicoanalisi in se stessa non è né religiosa né irreligiosa, bensì uno strumento imparziale, di cui può servirsi sia il religioso che il laico, purché venga usato unicamente per liberare l’uomo dalle sofferenze. Sono rimasto molto colpito nel rendermi conto che non avevo pensato all’aiuto straordinario che il metodo psicoanalitico può fornire alla cura delle anime, ma questo è certo successo perché un malvagio eretico come me è troppo lontano da questa sfera di idee» (Carteggio col Pastore Pfister).

Può destare meraviglia ed interrogativi che un campo così universale ed essenziale per la vita dell’uomo, come quello del lavoro, studiato da una specifica Psicologia del lavoro sia così raramente confrontata con il mondo della religione e con la Psicologia della religione. Eppure è così. Se ne è avuta una prova anche al recente congresso della IAPR- Interational Association for Psychology of Religion tenutosi a Danzica in agosto 2019 che aveva per titolo, Psychology of Religion and Spirituality: New Trends and Neglected Themes. Nonostante qualche timido accenno in forma di Symposium, il tema dei rapporti psicologici tra religione e lavoro appare “negletto” tra gli psicologi della religione.

L’incontro con chi appare come un estraneo rispetto alla propria condizione di esistenza movimenta sorpresa e inquietudine: se ci si pensa, la stessa radice latina hostis (straniero, nemico) permea anche il linguaggio anglosassone, che indica con g-host uno spettro oscuro, che aleggia come un’ombra emotiva nascosta tra le pieghe dell’esperienza psichica. Fantasmi che, se ignorati e non compresi, possono qualche volta prendere il sopravvento nell’esperienza personale e collettiva, colonizzando i comportamenti, le convinzioni e le scelte.